商標登録って、おもしろいものもできるの?

はい、できます。

おもしろい商標登録を紹介します。

スローガン、キャッチフレーズなども商標登録できます。

■「ピタッ」 商標登録第5173809号

■「瞳」 商標登録第5776951号

■「瞳キレイにしましょ」 商標登録第5035814号

■「朝にうれしい」 商標登録第5317456号

■「歌の甲子園」 商標登録第3371277号

■「中津からあげ」 商標登録第5817143号(地域団体商標)

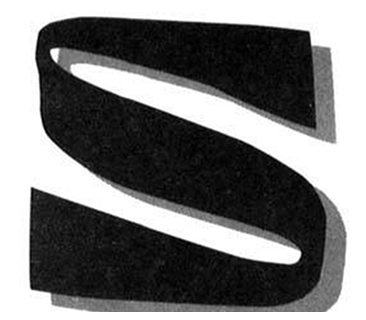

■商標登録第3092424号

■商標登録第4223540号

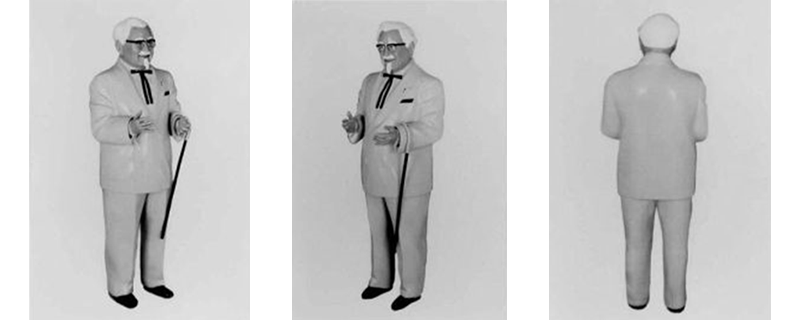

■商標登録第4153602号(立体商標)

■登録商標第4163371号(立体商標)

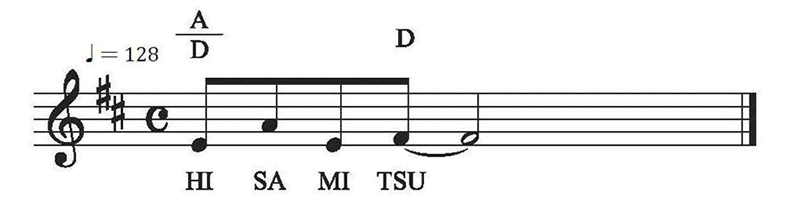

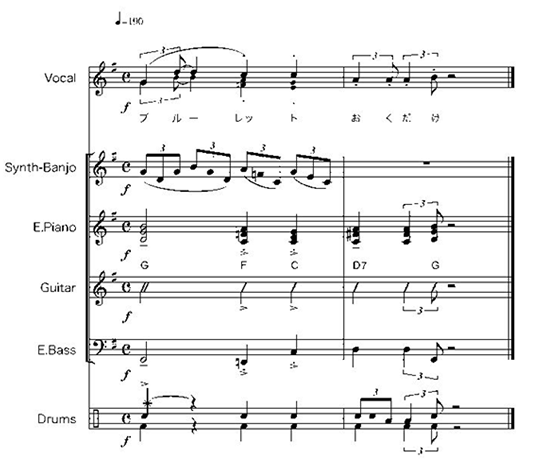

■商標登録第5804299号(音商標)

■商標登録第5804301号(音商標)

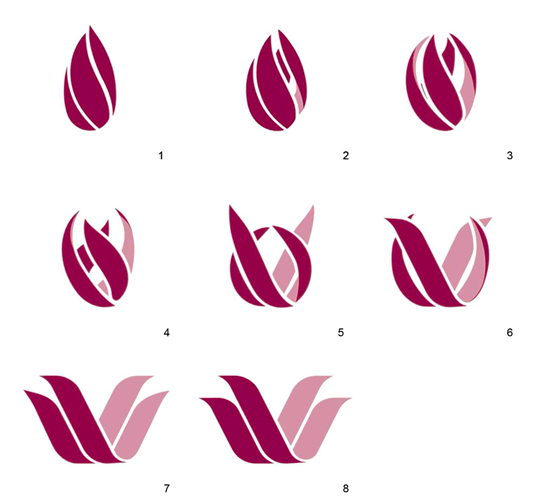

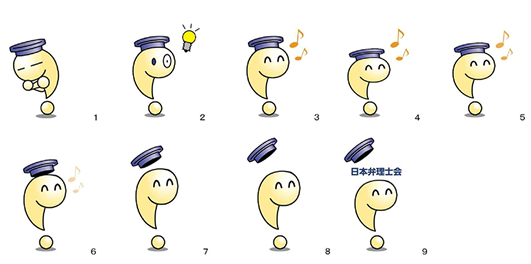

■商標登録第5804316号(動き商標)

■商標登録第5904184号(動き商標)

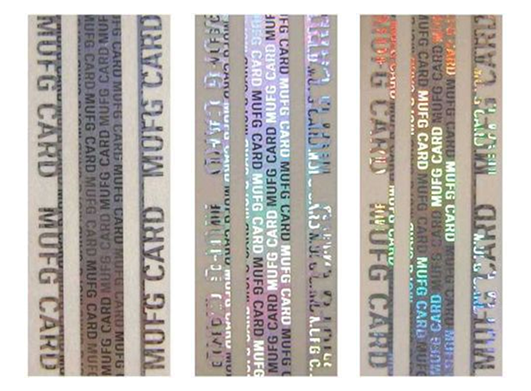

■商標登録第5804315号(ホログラム商標)

■商標登録第5859531号(ホログラム商標)

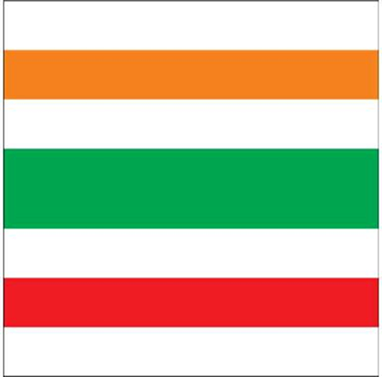

■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)

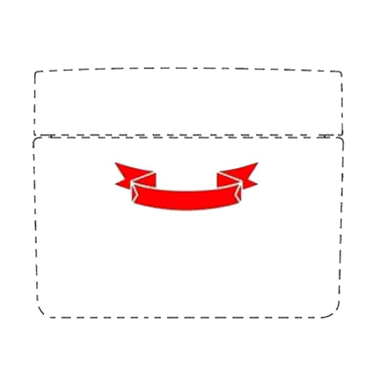

■商標登録第5804314号(位置商標)

■商標登録第5808808号(位置商標)

「貼るビタミン」第3類、第5類

「クリームソーダ」第3類

「うるおいピュア」第3類

「花粉シーズンレシピ」第3類

「ポイントクリア」第3類

「ブレスケア」第5類

「温泉イオン」第5類

「きれいなおねいさんは、好きですか。」第9類

「make believe」第9類

「Smart Audio」第9類

「せいけつ君}第11類

「ウルトラ」第11類

「駆け抜ける歓び」第12類

「The Power of Dreams」第12類

「SHIFT THE FUTURE」第12類

「感動を・ともに・創る」第15類

「できる」第16類

「スリムフィット」第24類

「はじめてシリーズ」第28類

「富士山」第29類

「おいしい顔」第29類

「それにつけても」第30類

「一粒300メートル」第30類

「お口の恋人」第30類

「元気になるごはん」第30類

「信州秘境の湧水」第32類

「オー人事」第35類

「はいれます」第36類

「e―bank

イーバンク」第36類

日本の商標法には、以下の記載があります。

「(商標登録表示)

第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。

日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。

よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。

「®」は、アメリカ商標法に定められています。

判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。

微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。

クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。

ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。

非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。

#商標登録 #クリニック

平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。

ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。

そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。

そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

#商標登録 #立体商標 #立体的形状 #人形 #瓶 #容器#看板

小麦は、戦国時代、日本からの輸出品でした。

「j-platpat」で、「小麦」の文字を入れると、例えば、小麦の文字を丸で囲んだ商標について、43類の飲食物の提供の商標登録が出てきます。

その他として、小麦と図形、小麦とその他の文字と図形の組合せなどが商標出願申請され、商標登録、商標権になっています。

日本人と小麦について、以下、一般財団法人製粉振興会のホームページです。

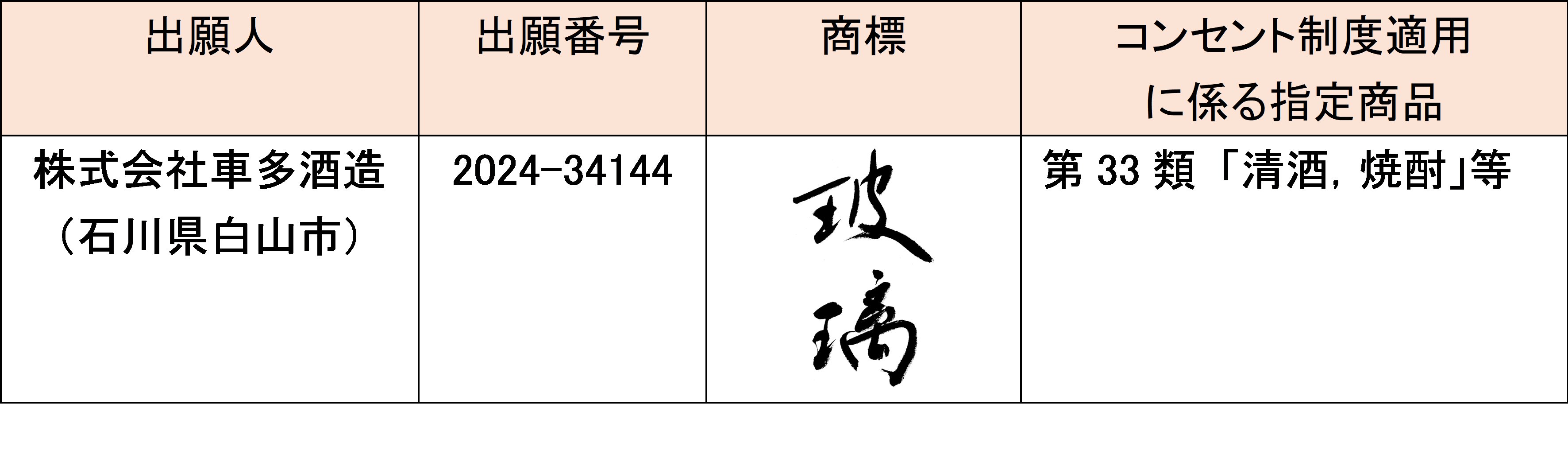

2025年4月7日「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。

特許庁は、令和7年4月7日、昨年4月に開始された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。本制度は、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度であり、これにより新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様の新たなチャレンジを後押しします。

概要

(1)商標法におけるコンセント制度

商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」という。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについては、商標登録を受けることができない旨が規定されています。

令和5年商標法改正により、上記に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなりました。

これにより、新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様による知的財産を活用した新規事業を後押ししていきます。また、諸外国・地域において既にコンセント制度が導入されているところも多く、我が国の商標制度の国際調和を図ることを通じて、グローバルな企業活動を支えていきます。

コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。

(2)コンセント制度を適用した初の商標登録

令和7年4月7日、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得た下記の出願商標の登録を行いました。

コンセント制度を適用し、登録した商標

承諾した先行登録商標権者

第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外) 4-4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。 1.本項の適用について この基準第3の十(第4条第1項第11号)1.(1)により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標(以下「両商標」という。)に関する具体的な事情(下記4.(3)参照)を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとする。 2.「他人の承諾」について 「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要する。 3.「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」について 「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」は、第4条第1項第11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務(以下「商品等」という。)及び同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品等のことをいう。 4.「混同を生ずるおそれがない」について (1) 「混同を生ずるおそれ」について 「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号における他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの- 1 – 4-4 関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。 (2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間 「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。 (3) 考慮事由 「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。 ① 両商標の類似性の程度 ② 商標の周知度 ③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか ④ 商標がハウスマークであるか ⑤ 企業における多角経営の可能性 ⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 ⑦ 商品等の需要者の共通性 ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情 「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、例えば、次のような事項が考えられる。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮する。 a. 使用する商標の構成 (例)結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること 常に特定の色や書体を使用していること b. 商標の使用方法 (例)商品の包装の特定の位置にのみ使用していること 常に社名・社章等の他の標章を併用していること – 2 – 4-4 常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品等であることを否定する表示)を付加していること c. 使用する商品等 (例)一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること 一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること d. 販売・提供方法 (例)一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること e. 販売・提供の時季 (例)一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること f. 販売・提供地域 (例)一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売していること g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置 (例)両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること (4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情 「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。 ① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合 出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記⑶⑧a.からg.に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。 – 3 – ② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合 4-4 上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。 (5) 混同を生ずるおそれが認められる場合 上記 (1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。

以上、ホームページの記載です。

マドリッドプロトコル出願申請

PRECIOUS IP World TradeMark

マドプロの国際登録制度の商標登録で外国/海外での世界ブランド展開を応援!

WORLD TRADEMARK REGISTRATION

Copyright © Precious ip World TradeMark All Rights Reserved.

関ケ原は、ワーテルロー、ゲティスバーグとともに、世界の三大野戦場と呼ばれています。

ベルギーのワーテルローの戦いでは、イギリス、オランダ、プロイセンの連合軍とフランスとの間で行われ、ナポレオンの最後の戦いとなりました。

アメリカのゲティスバーグは、アメリカ国内が北軍と南軍に分かれて争った南北戦争の最大の激戦地。

また、リンカーン大統領の「人民の、人民による、人民のための政治」で有名なゲティスバーグ演説が行われました。

関ケ原は、日本における東西の分岐点で、関東、関西の由来は、関ケ原を境に、「関」の東が関東、西が関西と呼ばれるようになったといわれています。

世界史的にみれば、日本の戦国時代はイタリアのルネサンス時代の都市国家の興亡に似ているといわれています。

関ケ原に東西併せて十五万以上が集結しました。

その規模は当時のヨーロッパでの動員能力を遥かに超えており、世界最大の動員規模といわれています。

鉄砲の数も世界一です。

商標登録後のアマゾンブランド登録の方法について説明します。

商標登録後、アマゾンブランド登録をする場合に認証コードが必要になります。

Amazonに出店している会社様や個人様の商標が商標登録された後、アマゾンからプレシャス国際特許商標事務所に認証コードのメールが届きます。

商標登録された会社や個人様にではなく、Amazonから直接、プレシャス国際特許商標事務所に届きます。

以前は英語でメールがきていましたが、最近は日本語でくるようになりました。

アマゾンブランド登録するとメリットがあります。

自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。

商標登録して、アマゾンブランド登録すると有利になります。

商標登録後、アマゾンからプレシャス国際特許商標事務所に以下のメールがきます。

○○○○○の商標ご担当者様

Amazonブランド登録に○○○○○を登録しようとされており、以下の情報をご提供いただいた方の本人確認のためにご連絡しています。

商標登録番号: ○○○○○○

商標登録事務所: Japanese Patent/Trademark Office

ご担当者様は、このブランドの登録商標の担当として登録されています。

Amazonブランド登録を行えば、Amazonでの取引においてブランド所有者は登録商標を保護でき、購入者は安心してお買いものを楽しめます。

ブランド〇〇〇〇〇〇の管理人として、ご担当者様の役割は非常に重要なものです。

Amazonブランド登録を行うと、自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。

詳しくは、https://services.amazon.com/brand-registry.htmlをご覧ください。

申請者の名前をお知らせすることはできませんが、ご担当者まで問い合わせるよう依頼しました。

○○○○○のAmazonブランド登録を承認するには、以下の確認コードを申請者にご提供ください。

登録を承認しない場合は、コードを提供しないでください。

申請者が正式な権限所有者として登録されると、申請者はユーザーを追加できるようになり、追加したユーザーに制限または個別に設定された機能を割り当てることができるようになります。

認証コード:

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。

Amazon ブランド登録サポート

以上のようなアマゾンからの認証コードのメールの数多くの実績があります。

低価格/低料金でリーズナブルに安いアマゾン商標登録により、お客様のコスト削減に貢献しています。

アマゾン』Amazon商標登録は安心してお任せください。

お客様の、貴重な、プレシャスな、ブランドのネーミングやロゴ等を商標登録しませんか

非常に低価格安いリーズナブルで高品質、スピーディかつ柔軟に、堅実に行います。

商標出願等の手数料について、日本弁理士会がアンケート結果を公表しています。

アンケート結果は、商標出願の手数料(1区分)の平均値は、69,536円で、6万円から8万円までの間が最も多くなっています。

また、商標調査の手数料について、アンケート結果では、1類似群に関して1つの図形商標を調査したときは、3万円から4万円が最も多くなっています。

当所は、商標出願の手数料(1区分)平均値の75%OFF程度で、商標調査の手数料はなし、

低価格安いリーズナブルな手数料でお客様の事業を応援

土日/祝日の休日・夜間でも対応させていただきます。

全国対応!新規様は大歓迎!WELCOME

お問合せでご料金は発生しませんので、お気軽に以下のお問合せフォームからお問合せください。

個人情報保護 守秘義務厳守

元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録

北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。

プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階

12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

#商標登録 #商標 #登録 #商標出願 #商標登録出願 #商標登録申請 #アマゾン #Amazon #ブランド登録 #ブランド

ぶどうが旬な時期になりました。

「ぶどう」の商標登録について、「j-platpat」で、「ぶどう」で入力すると、例えば、「愛東\ぶどうの文字とロゴ組合せ」の商標登録があり、31類に登録されています。

以下、農林水産省のホームページです。

古代エジプトの壁画にも描かれたぶどう

古代エジプトの壁画などに栽培の様子が描かれていることからも分かるように、人類は、乾燥した土地でも育ち、ワインの原料にもなるぶどうを数千年前から育ててきました。

日本での由来については諸説あります。奈良時代の高僧行基(ぎょうき)が訪れた甲斐の国(現在の山梨県)で修行中、夢枕に手にぶどうを持った薬師如来が現れます。その姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、柏尾山大善寺です。以来、行基は薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。山梨県・勝沼の雨宮勘解由(かげゆ)が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのがはじまりという説などです。

明治時代を迎えると、政府は産業振興のため欧米から多くの品種を導入しましたが、当初、欧州の品種は気候が合わずに失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことになりました。