商標登録、意匠登録、著作権などの知的財産権を地域密着で行っている、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所でございます。

現在、コロナウイルスによりインターネット、遠隔、テレワークがトレンドですが、

逆にそのような状況だからこそ、地域密着にこだわりたいと考えています。

お手間とお時間をとらせません。

夜間、土日も対応させていただきます。

2014年度、2018年の出願はすべて登録になっています。

例えば、ロゴについて商標登録し、ホームページなどで、Ⓡ、商標登録第○○○○号と表記すれば宣伝効果になり、信用も高まります。

また、独占でき、他人が似たようなものを使用すれば差し止めしたり、損害賠償の請求ができます。

観光地である鎌倉市は非常に状態が悪くなっています。

今後の鎌倉市のため、商標登録、意匠登録などの知的財産で貢献したいと思います。

東京から鎌倉市に帰ると星が見えます。 東京では星がほとんど見えません。

星はじっとしているようで動いています。

月も同じです。 太陽も同じです。

しかし、星は小さいのでわかりにくいですが、じっとしているようで動いています。

東京ではわかりにくいですが、 鎌倉で夜空を見て、星をしばらく見つめていると星が動いてるのがわかります。

鎌倉は素晴らしいです。

海もあり、山もある。 長年住んでいて、そう実感します。

とりとめのない話をしました。

こんなときだからこそ鎌倉で商標登録、意匠登録などを行うことにしました。

新たに拠点を出します。

そして、鎌倉市のため貢献したいと思っています。

知的財産のお話です。

写真をマークのようにして写真で商標登録できるのをご存知ですか。 音、色などもできます。

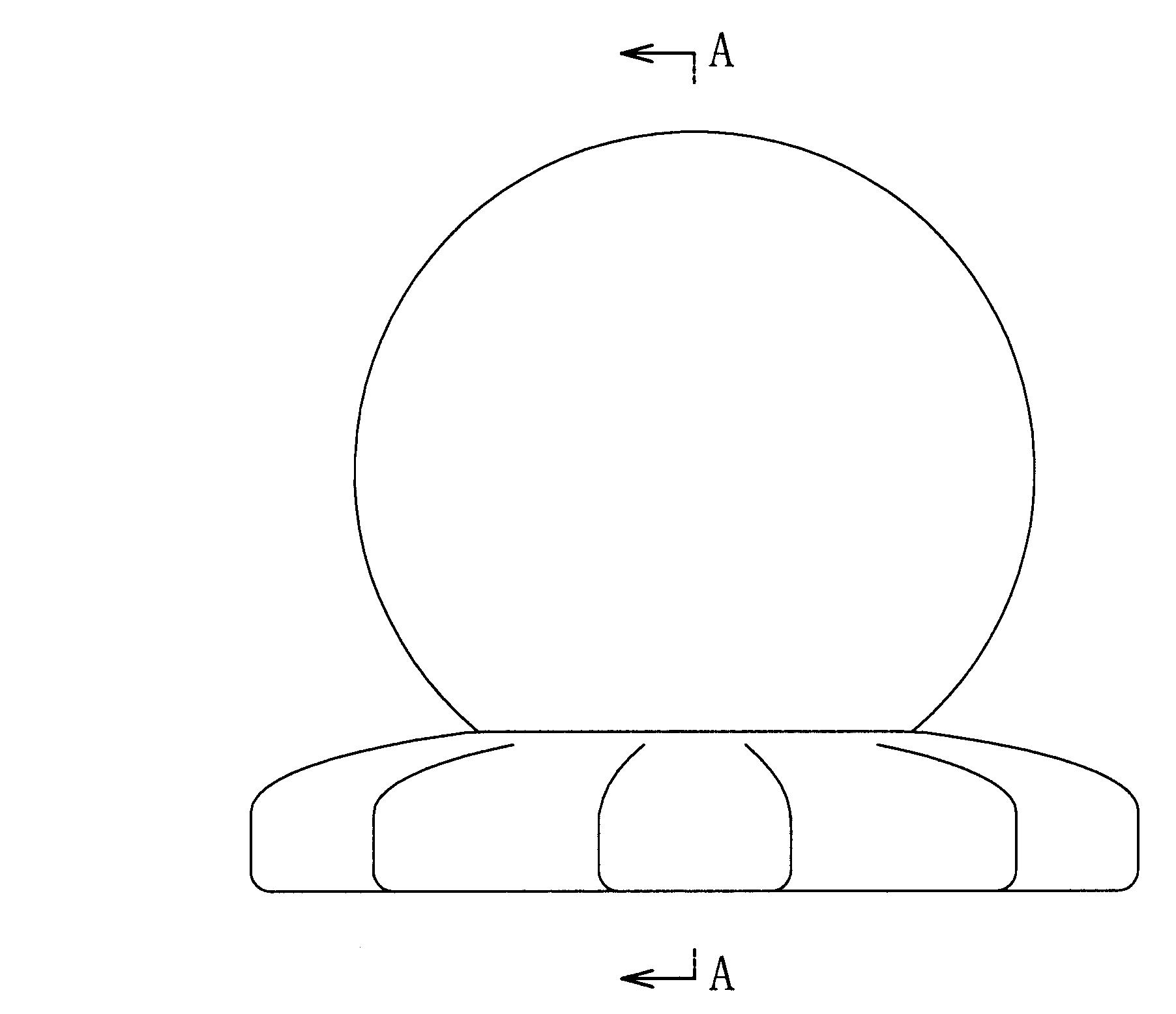

また、たこやきに意匠登録できるのもご存知ですか。

餃子にも意匠登録できます。

意匠登録は、アイスクリーム、チョコレート、和菓子などにもできるのです。

皆様が商標登録、意匠登録ができないと思っているものもできる場合があります。

例えば、洋菓子の新しいデザインを考えた。

なんとかしたいと思われていたらご相談してください。

ご相談は無料です。 お気軽にお問合せしてみてください。

心よりお待ちしています。 新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 シンプルでわかりやすい料金体系で低価格で高品質のサービスを提供しています。

商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。

お忙しい方々のため、土日対応、夜間対応させていただきます。 何卒、よろしくお願いします。

プレシャス国際特許商標事務所

【Precious ip Inc】

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

その商品やサービスについての普通名称は商標登録になりません。

では、どうすれば、商標登録になるでしょうか。

1つは、普通名称を組み合わせることで商標登録になる可能性があります。

例えば、「スプリントプリント」は、商標登録になりました。

それに対して、異議申立てがなされましたが、維持されました。

以下、異議申立ての文章です。

本件商標は,前記第1のとおり,「スプリントプリント」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等しい間隔により一連に表されていることから,視覚上,一体的にまとまりのあるものとして看取,把握され得るとみるのが自然であり,いずれかの文字部分をもって分離して観察されるとはいい難いものである。

そして,本件商標は,その構成中の「スプリント」の文字が「競走・競泳・スピード‐スケートなどで,短距離を全力疾走あるいは力泳する瞬発力のこと。また,その競技。」の意味を,同じく「プリント」の文字が「印刷すること。印刷物。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有する語であり,また,申立人が提出した証拠によれば,本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具」との関係から「スプリント」の文字が「顎関節症などの治療に用いられる口の中に入れるプラスチックの装置」を指称する場合があるとしても,両語を一連に表したその構成全体からは,直ちに「スプリント」の文字のみを捉えて,申立人が述べるような商品の普通名称を表示するものとして認識するとはいい難いものである。

さらに,当審において職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,本件商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う分野において,商品の品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば,本件商標は,その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。

そうすると,本件商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

簡単に言えば、普通名称を組み合わせれば、造語になり、商標登録になるとしています。

鎌倉市 商標登録

コロナウイルスのため、野菜を中心に物価が値上がりしていると感じます。

店により違いがありますが、

例えば、鎌倉市では白菜が228円になっています。

以前は98円でした。

品切れの商品もあります。

カップ麺ではないインスタントラーメンは売り切れになっています。

ただし、カップ麺はあります。

小麦粉が品切りです。

納豆もない。

トイレットペーパは出てきました。

マスクもある場合があります。

なお、2月27日の状況が以下です。

東京で売っている野菜は鎌倉大船で売っている野菜に比べてかなり値段が高くなっています。

例えば、白菜の4分の1が鎌倉では40円のところ東京港区では150円程度です。

水菜は、鎌倉では40円のところ東京港区は150円程度です。

こんにゃくは、鎌倉では48円のところ東京港区では150円程度です。

卵は、鎌倉では120円のところ東京港区では200円程度です。

国産の豚肉は、鎌倉では百グラム88円のところ東京港区では200円程度です。

魚介類は、かきが鎌倉では500円のところ東京港区で1,200円です。

お菓子は、鎌倉の方が東京港区より安くなっています。

例えば、同じチョコレートが鎌倉と東京港区でどちらも特売になっています。

値段は東京港区は85円ですが、鎌倉は73円です。

野菜やこんにゃくは鎌倉と東京港区ではかなり違うと思います。

ただし、服などは東京の方が鎌倉より安いことがあります。

すなわち、野菜などの食べる物、生鮮食料品は鎌倉の方が東京港区より安くなっています。

野菜などの産地は茨城、千葉、群馬なので東京の方が近いのに鎌倉の方がかなり安くなっています。

そのため、野菜、肉、魚は東京で野菜買うのをいつも迷い、結局買うのをやめてしまいました。

10年超の実績と信頼

商標登録は東京港区/湘南鎌倉のプレシャス国際特許商標事務所

商標権は更新すれば半永久的に続き、独占することができます。

たこやきの意匠登録があるのでしょうか。

以下が、そうです。

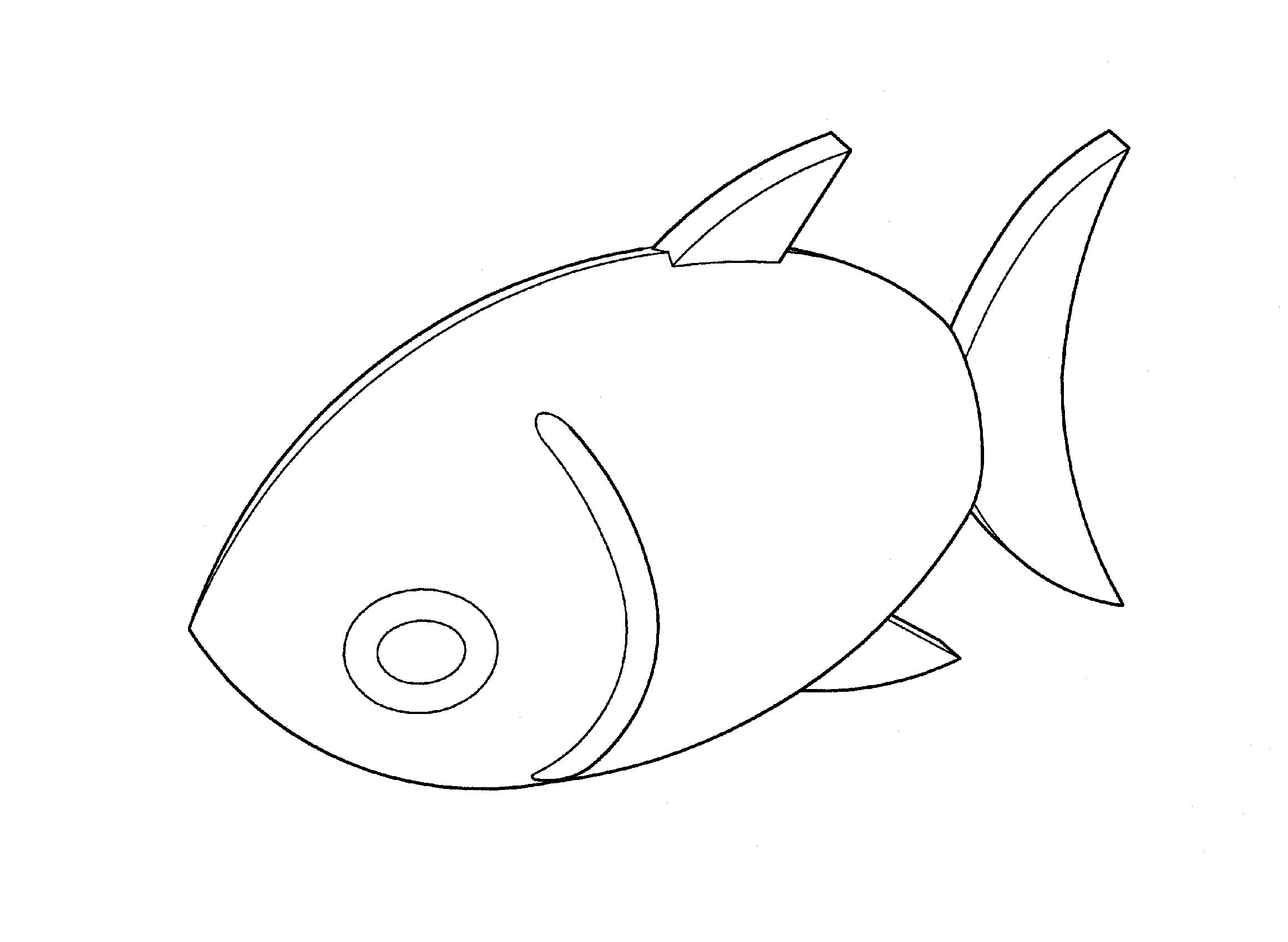

アイスクリームの意匠登録です

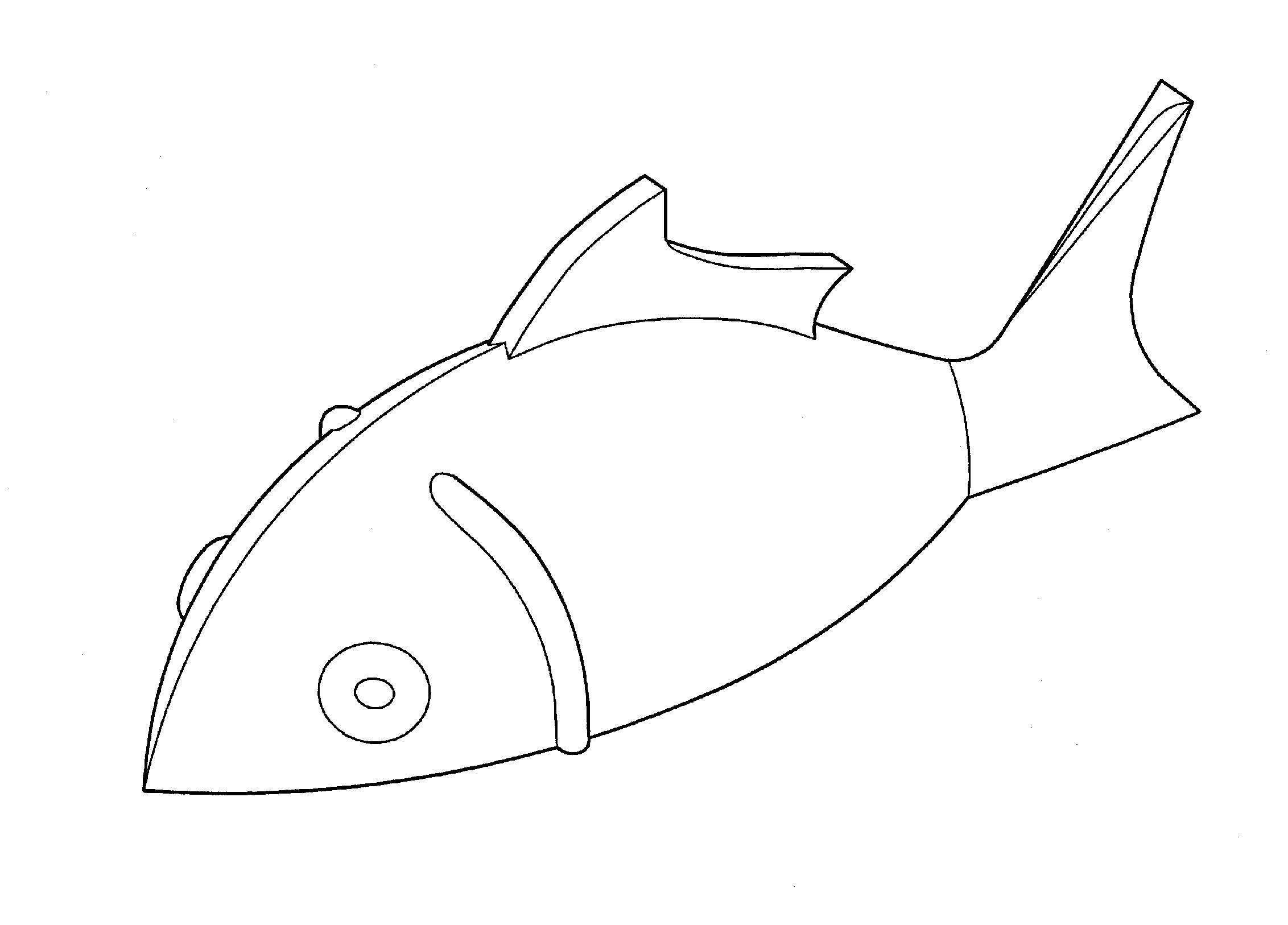

餃子の意匠登録です

中小企業や個人の方は、商標登録て、大手の大企業だけが行っていると思っていませんか?

例えば、個人商店の方も、多数、商標登録されているのです。

商標登録の出願人・申請人は、個人や中小企業の方が多いのです。

当所は、敷居は高くありませんし、

当所の商標登録のご料金は、高くありません。

当所では、個人の方が、商標登録できる低価格なご料金にしています。

お客様の、貴重な、プレシャスな、ブランドのネーミングを、プレシャス国際特許商標事務所で、商標登録しませんか?

当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間がかかりません。

当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、中小企業、社団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、東証1部上場企業様など、多数の方々からご依頼をいただいています。

また、多数の外国のお客様の商標登録も行っています。

高品質で実績と信頼のある商標登録を、低価格でしたいなら、プレシャス国際特許商標事務所です。

低価格で高品質で実績と信頼のある商標登録を実現できます。