マドリッド協定議定書及びマドリッド協定に基づく商標の国際登録のことをいいます。

WIPOが国際事務局としてマドプロを管理しています。ちなみに、本部はスイスのジュネーブにあります。

WIPO日本事務所

日本にも、WIPOの事務所があります。

ホームページにおいて、「世界でも日本においても知的財産の価値がますます高まっています。ボーダレスな時代において、日本の皆様も海外において自身の知財を守ることが肝要です。WIPO日本事務所は、発明者や科学者、エンジニア、創作者、芸術家の皆様が一層評価されるよう、知的財産制度の意義や役割を、「伝道師」として、広く国内外に足を運び、積極的に機会を捉え、発信して参ります。」との記載があります。

マドプロ出願の概要

マドプロ出願すると、国際事務局の管理する登録簿に記録されます。

ただし、そのことで、指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られます。しかし、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。保護ができない場合は出願人にその旨の通知をします。保護できる場合は保護忍容声明がなされます。なお、事後的に指定を追加することもできます。

商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されています。

各国において商標を保護するには、各国の法律に基づく保護、すなわち、商標登録をすることが必要になってきます。従来、各国の所管官庁に直接、商標の保護を求めていました。

しかし、マドリッド協定議定書に日本が加盟しました。

そのため、各国で異なる手続でなくても、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。

また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理ができるようになりました。

簡単に言えば、便利になりました。

知的財産の講演会・セミナーについての資料・原稿を作成サービスを行っています。

プレゼンテーション資料、講演原稿、講演の仕方のご指導など幅広く行っています。

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の「暫定的拒絶通報」とは何か?

WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。

マドプロ出願申請すると、各指定国の官庁において、その国の国内法に基づいて審査されます。

拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。

出願に拒絶理由があるときに、官庁は、国際事務局を通じて、出願人にその旨を通知します。

それを正式には「暫定的拒絶通報」と呼びます。

各指定国は、指定通報日から12カ月(国によっては18カ月)以内に審査結果を通知しなければなりません。

なお、指定期間内に何も通知がない場合は、保護が認められたものとみなされます。

保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。

「暫定的拒絶通報」は、日本の拒絶理由通知といえます。

暫定的拒絶通報がなされた場合に、商標の保護するためには、暫定的拒絶通報を解消しなければなりません。

出願人が官庁に対して直接手続きを行うことができないときには、現地代理人を選任して対応しなければなりません。

商標制度は国によって大きく異なっています。

そのため、日本では、日本人の感覚で反論や補正を行う必要があります。

外国人の感覚で反論や補正を行うと、権利範囲を狭くしたり、成功率を低下させたりする可能性があります。

そこで、現地代理人である日本弁理士を選任して対応する方が望ましいといえます。

以下、日本国特許庁のホームページの記載です。

指定国官庁への手続 (指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続、法第68条の9~第68条の39)

第7章では、国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続について説明します。

第7章 指定国官庁に対する手続 第1節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要

1. 日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。

ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。

日本国特許庁では、日本国を指定した国際登録出願に関し、国際事務局からの「指定通報」又は「事後指定通報」を受け実体審査を行います。

この実体審査により拒絶理由を発見した場合は、出願人に「暫定的拒絶通報」を国際事務局を経由して送付します。

在外者である海外の出願人が「暫定的拒絶通報」に対し意見書や補正書等の手続を行う場合は、国内代理人を選任したうえで日本国特許庁に手続を行います。

なお、中途受任となるため、委任状の提出が必要です。

2. 審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合又は意見書・補正書によって拒絶の理由が解消した場合、出願日(本国官庁が出願又は事後指定を受理した日)により以下のとおり処理がされます。

※令和5年4月1日施行の商標法改正により、登録査定の謄本の送達方法及び個別手数料の納付制度(出願時に一括納付)が変更されました。[法第68条の18の2、第68条の30]

(1)出願日が2023年4月1日以降の出願又は事後指定の場合

審査官は「登録査定」及び「保護認容声明」を起案します。

「登録査定」の謄本が添付された「保護認容声明」が、国際事務局を経由して出願人(国際登録簿に記録された代理人(以下、IB代理人という)がいる場合はIB代理人)に送付されます。

日本国特許庁は登録査定後に商標権の設定の登録を行います。

(2)出願日が2023年3月31日以前の出願又は事後指定の場合

審査官は「登録査定」、「保護認容声明」及び「支払通知」を起案します。

日本国特許庁は、出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接、「登録査定」の謄本を送付(郵送)します。

また「保護認容声明」及び「支払通知」は、国際事務局を経由して出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付されます。

この「支払通知」には登録料に相当する個別手数料の第二の部分の支払期限日が記載されていますが、これに国際事務局の「カバーレター」が添付されます。

「カバーレター」には、支払うべき個別手数料の第二の部分の金額と国際事務局の口座

第7章 指定国官庁に対する手続 が記載されています。

出願人が商標権の設定登録を受けたい場合は、この登録料に相当する個別手数料の第二の部分を国際事務局へ支払います。

国際事務局は受領を確認後、日本国特許庁に手数料が支払われた旨を通知し、日本国特許庁ではその通知を受け商標権の設定登録を行います。

国際事務局に個別手数料の第二の部分の納付がされなかった場合、国際事務局は国際登録簿から指定国日本に関する記録を取消し、日本国特許庁に納付がなかった旨を通知します。

日本国特許庁では、その通知を受け出願の最終処分として料金未納による取下げを記録します。

なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から2月以内に国際事務局に対し処理の継続の請求(MM20)を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能です。

期限を失念し支払を忘れ取り消された場合に日本に対して保護を求めたいときは、日本を指定した事後指定書(MM4)を本国官庁あるいは国際事務局に提出してください(ただし、この場合は事後指定日にされた出願とみなされるため、日本での出願日が繰り下がります)。

3. また、提出された意見書や補正書等によっても拒絶の理由が解消しない場合や、「暫定的拒絶通報」の応答期間を過ぎて、何も応答書類が提出されない場合は、審査官は「拒絶査定」を起案し、日本国特許庁は出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接「拒絶査定」を送付(郵送)します。

拒絶査定に対する不服審判の請求期間(3ヶ月)を経過し、審判請求がなかった出願に対して、日本国特許庁は拒絶確定声明を国際事務局経由で出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付します。

なお、登録異議の申し立て、拒絶査定に対する不服審判、商標登録の取消審判等は日本国特許庁に対して手続を行います。

4. 日本国特許庁は、指定通報又は事後指定通報を受けた際に、国際事務局とは別に公開国際商標公報を発行し、また商標権の設定登録がされたものに関しては、国際商標公報を発行します。

第7章 指定国官庁に対する手続

第7章 指定国官庁に対する手続 第2節 国際商標登録出願

1. 国際商標登録出願 [法第68条の9]

日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。

2. 日本国特許庁の審査期間 [法第16条、令第3条] 日本国特許庁(指定国官庁)は、国際商標登録出願について「領域指定」の通報日から18ヶ月以内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録すべき旨の査定を行います。

上記期間内に拒絶の理由を発見したときは、「暫定的拒絶通報(拒絶理由通知に相当、応答期間3ヶ月)」を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通報を出願人に転送します。

なお、暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後にそれぞれ1回延長することが可能です。期間満了前の請求により1ヶ月、経過後の請求により2ヶ月延長されます。また、応答期間満了前の請求により1ヶ月の延長をし、当該延長後の応答期間が過ぎた後、経過後の延長請求により、さらに2ヶ月の追加延長(合計で3ヶ月の延長)をすることも可能です。

[商標法第77条において準用する特許法第5条] 手続補正書の提出可能期間は以下のとおりです。

[法第68条の28](令和2年4月1日改正)

●国際登録日又は事後指定日が2020年4月1日以降の国際商標登録出願の場合

・暫定的拒絶通報の発送日後、案件が審査、審判及び再審に係属している間は、手続補正書の提出が可能です。 ・案件が特許庁に係属している間、WIPO国際事務局にMM6を提出することによる指定商品・役務の補正も可能です。

●国際登録日又は事後指定日が2020年3月31日までの国際商標登録出願の場合

・暫定的拒絶通報の発送日から3月(発信主義)に限り、手続補正書の提出が可能です。

・応答期間内に1回(1月)及び応答期間経過後に1回(2月)の最長3月の期間延長請求が認められます。 ただし、2022年1月1日以降に発送された審査段階における暫定的拒絶通報に対して、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。

・案件が特許庁に係属している間は、上記期限に係わらず、WIPO国際事務局にMM6を提出することにより指定商品・役務の補正が可能です。

<注意> 審査官通知(暫定的拒絶通報後に補正を出願人に促す通知)に対して、手続補正書は提出できません。WIPO国際事務局にMM6を提出してください。

第7章 指定国官庁に対する手続 第3節 代理人の選任 在外者(日本国内に住所又は居所を有しない者)である国際商標登録出願人は、商標法の規定に基づく国内手続(意見書・手続補正書の提出等)について、日本国特許庁に直接手続をすることができません。

日本国特許庁に手続をするためには、我が国に在住する代理人(商標管理人)を選任しなければなりません。

[商標法第77条において準用する特許法第8条] 代理人の選任は、「代理人受任届」又は「代理人選任届」により行い、「代理権を証明する書面(委任状)」及び同訳文を添付してください。

[商標施行規則第22条において準用する特許施行規則第4条の3]

なお、「代理権を証明する書面(委任状)」の代わりに、手続書面に包括委任状番号を記載することもできます。

選任された代理人が住所(居所)を変更する場合は、「代理人住所(居所)変更届」を提出する必要があります。

「代理人受任届」、「代理人選任届」、「代理人住所(居所)変更届」は、代理人が同一であり、届出の内容が同一の場合に限り、一通の書面で2以上の事件に係る手続をすることが可能です(紙手続の場合のみ、電子特殊申請の場合は1件ごとに手続をしてください)。

第7章 指定国官庁に対する手続 第4節 国際商標登録出願後の手続書類に関する作成上の一般原則

1.書面の作成方法

(1)書面は原則として1件ごとに作成しなければなりません。

(2)書面には、提出者の氏名(名称)及び住所(居所)を記載してください。 識別番号による住所の記載の省略はできません。 手続者の押印は不要です。

(3)書面に記載する各項目にはデリミタ(【 】)を付してください。

2.書面の提出方法 書面は郵送、窓口への持参又は電子特殊申請により提出してください。

3.書面の言語

(1)書面は下記(2)及び(3)を除き日本語を使用しなければなりません。

(2)国際登録の名義人の記載 [法施規5条の3] 「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国際登録簿に記録された文字と同一の文字を使用しなければなりません。

(3)国際登録に係る指定商品(役務)の記載「指定商品(役務)」は英語で記載しなければなりません。

関連記事

Trademark systems vary greatly from country to country.

Therefore, in Japan, it is necessary to make any refutation or amendments with a Japanese perspective. Making any refutation or amendments with a foreign perspective may narrow the scope of your rights and lower your success rate.

For this reason, it is advisable to appoint a Japanese patent attorney as your local representative.

We handle opinions and amendments in response to provisional refusals in Japan under the international trademark registration (Madrid Protocol).

We offer low prices.

Please feel free to contact us via the contact page on our website.

知的財産の実施(使用)許諾契約書、譲渡契約書などのご依頼にお応えいたします。知的財産権の許諾や譲渡にともなう特許庁に対する各種申請手続も行います。

知的財産の専門家である弁理士にお任せください。

例えば、「商標権の譲渡について相手方と契約の交渉中で、その交渉や契約書の作成してほしい。」

・「商標権の使用許諾(ライセンス)を行うことになったが、初めてなので契約書を作成してほしい。」

・「著作物(著作権)を譲渡したいので、契約書を作成してほしい。」

お問い合わせ後の流れは、次のとおりです。

(1)ご相談

ご都合の良い日時を調整のうえ、知的財産の専門家である弁理士が、知的財産に関する契約書や規程等についての様々なご相談に対応いたします。

初めて知的財産に関する契約書を作成される方には、基本的な事項からご説明いたします。

また、契約交渉についてのご相談にも対応いたします。

(2)契約書の作成・チェック

・契約書の作成・チェックは、すべて知的財産の専門家である弁理士が責任をもって行います。

(3)納品

契約書等のご依頼の書面を納品いたします。

ご不明な点は、ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。

当事務所に依頼されるメリット

・知的財産の専門家である弁理士が対応し、非弁理士は対応いたしません。

・ご事情に応じ、できる限り営業時間外でも対応いたします。

・貴社やご指定の場所へ出張しての対面相談も可能です。

「知的財産権」の保護・活用は、現代のビジネスシーンにおいて、その重要性が益々高まっています。ノウハウの秘匿化を行い、知的資産の保護・活用を行うなど、出願(申請)による登録・権利化のみならず、最適な知財コンサルティングをご提供いたします。

例えば、知財コンサルティングには、貴社に伺ったり、貴社の会議に参加することもできます。

単発のコンサルティング、継続のコンサルティングも可能です。

具体的には、貴社の経営会議に参加したり、出願手続を行ったりすることも可能です。

知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標に加え、著作権、営業秘密(ノウハウ)など多岐に及びますが、法域をまたいだ横断的な知財コンサルティングにも対応いたします。

知財コンサルティングは、知的財産の専門家である弁理士が行います。

休日、夜間などの時間帯でも対応します。

ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。

貴社やご指定の場所に出張しての対面のご相談、オンライン、お電話のご相談も可能です。

ご関心のある方・ご依頼を検討されている方は、当事務所まで、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南

神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

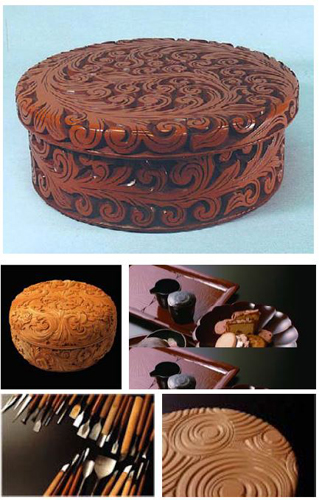

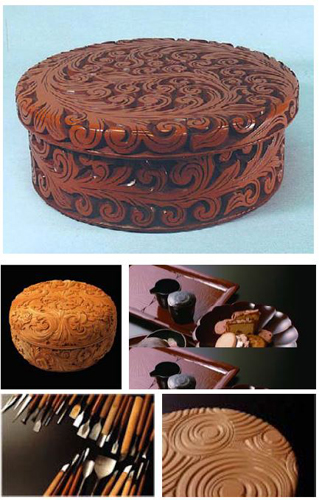

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

「鎌倉彫」について、

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡

第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。

商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)

商標

鎌倉彫

権利者伝統鎌倉彫事業協同組合

指定商品又は指定役務

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

- 商標が文字のみであること

- 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること

- 商標の構成文字が図案化されていないこと

- 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。

低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、12年を越えました。

実績と経験はございます。

今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

プレシャス国際特許商標事務所

新規様は大歓迎!Welcome

北海道の函館に出張です。

5月13日14日になります。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

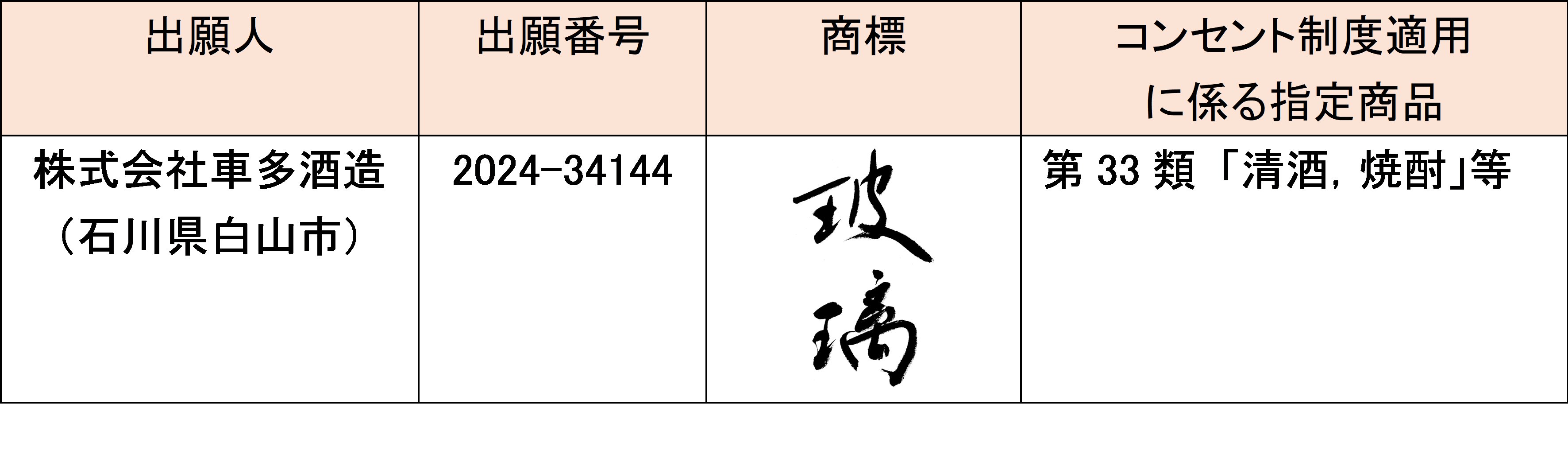

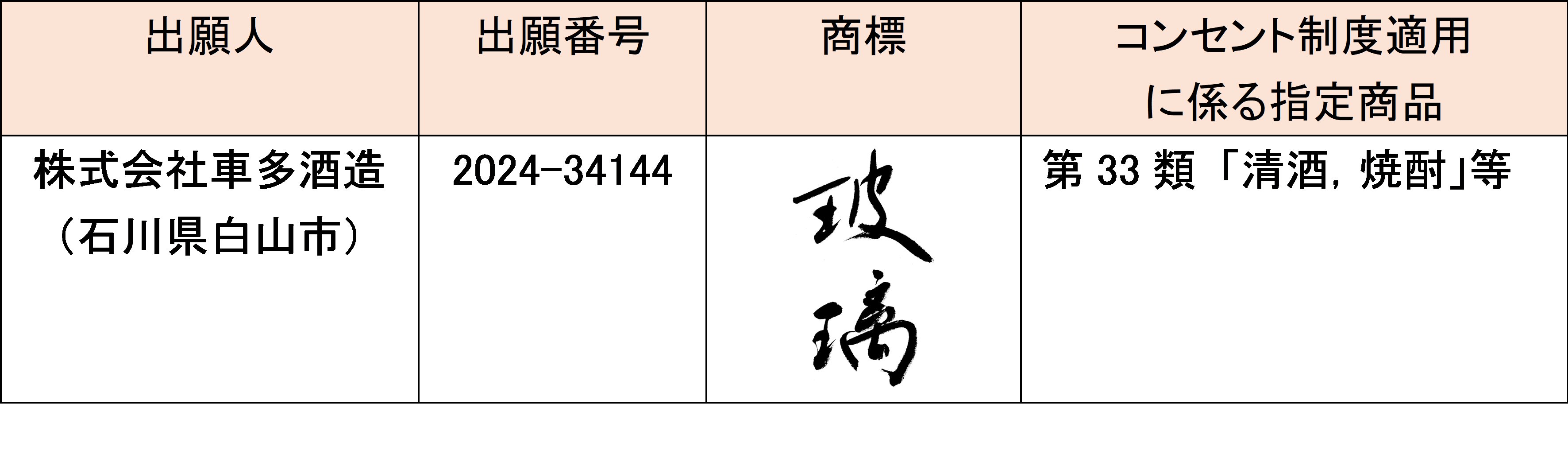

2025年4月7日「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。

特許庁は、令和7年4月7日、昨年4月に開始された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。本制度は、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度であり、これにより新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様の新たなチャレンジを後押しします。

概要

(1)商標法におけるコンセント制度

商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」という。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについては、商標登録を受けることができない旨が規定されています。

令和5年商標法改正により、上記に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなりました。

これにより、新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様による知的財産を活用した新規事業を後押ししていきます。また、諸外国・地域において既にコンセント制度が導入されているところも多く、我が国の商標制度の国際調和を図ることを通じて、グローバルな企業活動を支えていきます。

コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。

(2)コンセント制度を適用した初の商標登録

令和7年4月7日、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得た下記の出願商標の登録を行いました。

コンセント制度を適用し、登録した商標

承諾した先行登録商標権者

第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外) 4-4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。 1.本項の適用について この基準第3の十(第4条第1項第11号)1.(1)により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標(以下「両商標」という。)に関する具体的な事情(下記4.(3)参照)を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとする。 2.「他人の承諾」について 「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要する。 3.「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」について 「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」は、第4条第1項第11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務(以下「商品等」という。)及び同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品等のことをいう。 4.「混同を生ずるおそれがない」について (1) 「混同を生ずるおそれ」について 「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号における他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの- 1 – 4-4 関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。 (2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間 「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。 (3) 考慮事由 「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。 ① 両商標の類似性の程度 ② 商標の周知度 ③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか ④ 商標がハウスマークであるか ⑤ 企業における多角経営の可能性 ⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 ⑦ 商品等の需要者の共通性 ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情 「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、例えば、次のような事項が考えられる。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮する。 a. 使用する商標の構成 (例)結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること 常に特定の色や書体を使用していること b. 商標の使用方法 (例)商品の包装の特定の位置にのみ使用していること 常に社名・社章等の他の標章を併用していること – 2 – 4-4 常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品等であることを否定する表示)を付加していること c. 使用する商品等 (例)一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること 一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること d. 販売・提供方法 (例)一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること e. 販売・提供の時季 (例)一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること f. 販売・提供地域 (例)一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売していること g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置 (例)両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること (4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情 「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。 ① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合 出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記⑶⑧a.からg.に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。 – 3 – ② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合 4-4 上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。 (5) 混同を生ずるおそれが認められる場合 上記 (1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。

以上、ホームページの記載です。

マドリッドプロトコル出願申請

PRECIOUS IP World TradeMark

マドプロの国際登録制度の商標登録で外国/海外での世界ブランド展開を応援!

WORLD TRADEMARK REGISTRATION

Copyright © Precious ip World TradeMark All Rights Reserved.