「コンセント制度」を適用した初の商標登録

商標法におけるコンセント制度とは!?

商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」という。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについては、商標登録を受けることができない旨が規定されています。

令和5年商標法改正により、上記に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなりました。

これにより、新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様による知的財産を活用した新規事業を後押ししていきます。また、諸外国・地域において既にコンセント制度が導入されているところも多く、我が国の商標制度の国際調和を図ることを通じて、グローバルな企業活動を支えていきます。

コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。

コンセント制度の初の商標登録

特許庁は、令和7年4月7日、昨年4月に開始された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。

本制度は、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度であり、これにより新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様の新たなチャレンジを後押しします。

コンセント制度を適用した初の商標登録

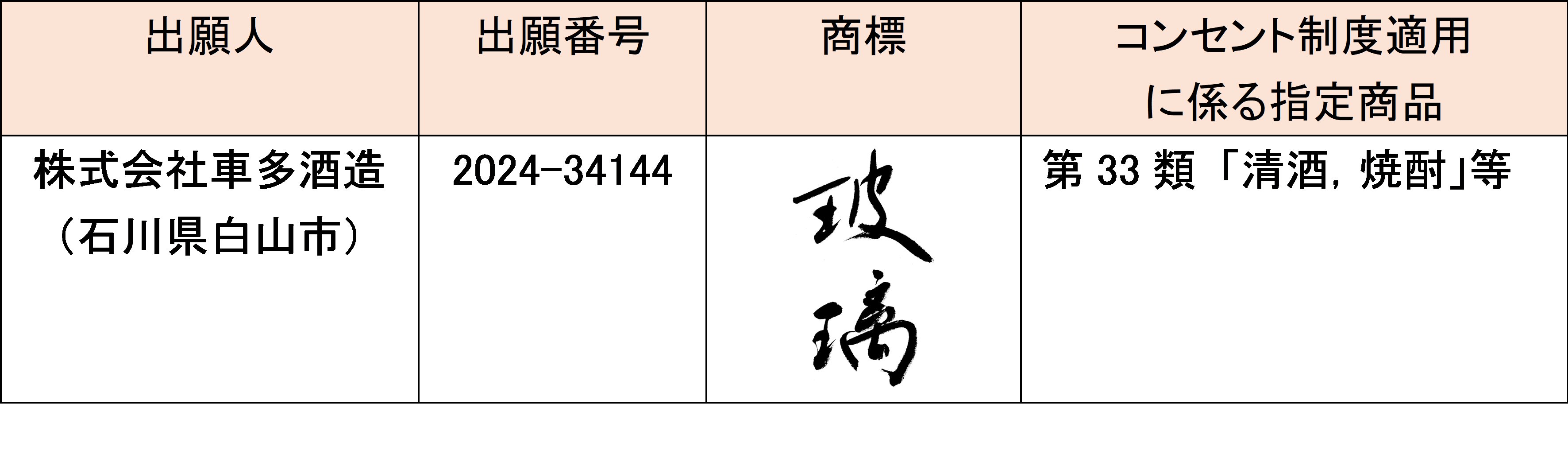

令和7年4月7日、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得た下記の出願商標の登録を行いました。

コンセント制度を適用し、登録した商標

承諾した先行登録商標権者

第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外) 4-4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。 1.本項の適用について この基準第3の十(第4条第1項第11号)1.(1)により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標(以下「両商標」という。)に関する具体的な事情(下記4.(3)参照)を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとする。 2.「他人の承諾」について 「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要する。 3.「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」について 「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」は、第4条第1項第11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務(以下「商品等」という。)及び同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品等のことをいう。 4.「混同を生ずるおそれがない」について (1) 「混同を生ずるおそれ」について 「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号における他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの- 1 – 4-4 関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。 (2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間 「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。 (3) 考慮事由 「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。 ① 両商標の類似性の程度 ② 商標の周知度 ③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか ④ 商標がハウスマークであるか ⑤ 企業における多角経営の可能性 ⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 ⑦ 商品等の需要者の共通性 ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情 「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、例えば、次のような事項が考えられる。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮する。 a. 使用する商標の構成 (例)結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること 常に特定の色や書体を使用していること b. 商標の使用方法 (例)商品の包装の特定の位置にのみ使用していること 常に社名・社章等の他の標章を併用していること – 2 – 4-4 常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品等であることを否定する表示)を付加していること c. 使用する商品等 (例)一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること 一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること d. 販売・提供方法 (例)一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること e. 販売・提供の時季 (例)一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること f. 販売・提供地域 (例)一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売していること g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置 (例)両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること (4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情 「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。 ① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合 出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記⑶⑧a.からg.に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。 – 3 – ② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合 4-4 上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。 (5) 混同を生ずるおそれが認められる場合 上記 (1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。

以上、ホームページの記載です。